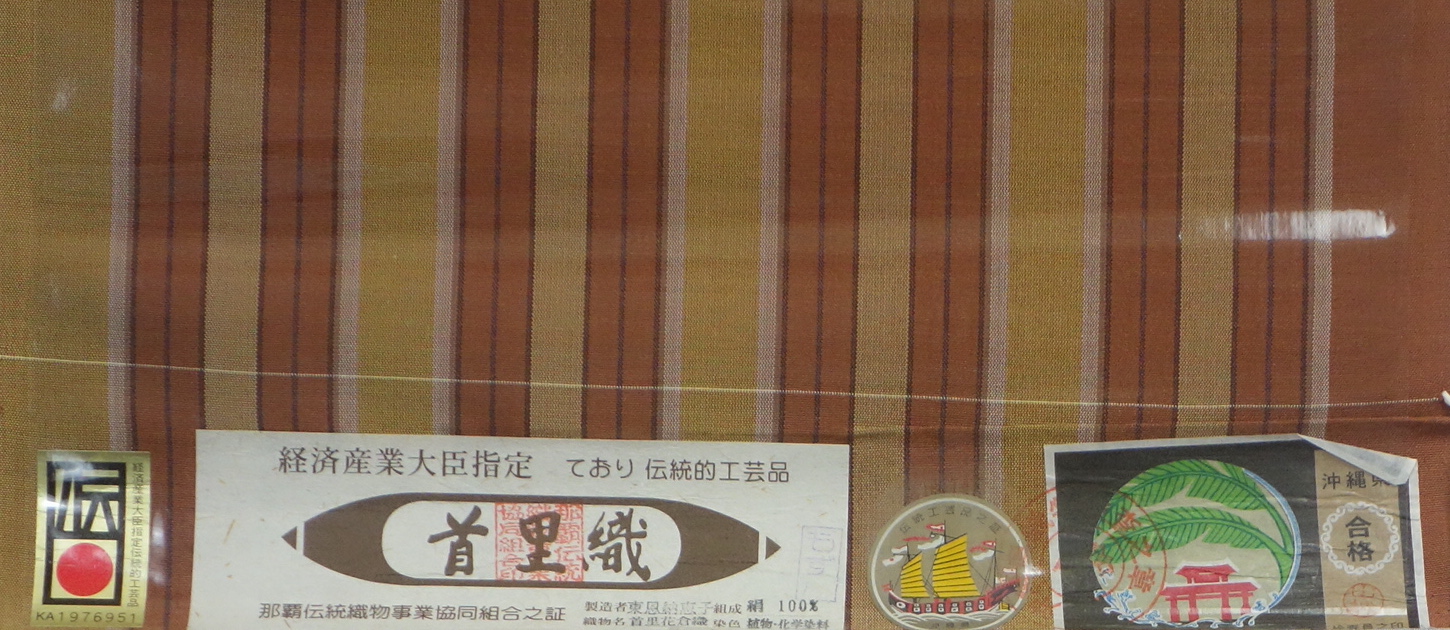

花倉織は現在、本場首里の織物保存会が商標登録をしていて、同じ技法を使っていても他産地の織物には使用できません。

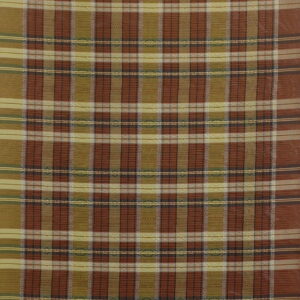

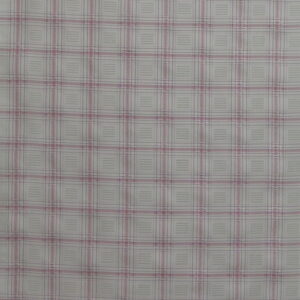

花織+絽織のものをいうのですが、花倉織というのは花織部分と絽織部分が市松状になっている物のみを言います。

緯に並行に絽織と花織が配置された物は、花絽織と表示されます。昔は一絽と言っていました。

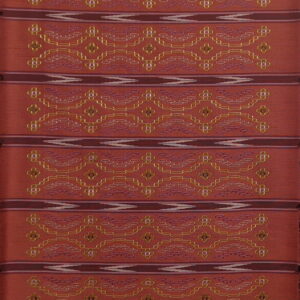

花倉織は首里織の中でも最も身分の高い人の衣装とされ、王妃・王女クラスの人しか着用を許されなかったそうです。

もともとは生絹という熱処理しない蚕から採った絹糸で造られていたそうですが、まさにあげずは。

カゲロウの羽根のように軽くて透き通った織物だったようです。

花倉織は大変に織るのが難しく、内地の作家さんでも真似る人は少ないようです。

逆に、首里では花倉織専門に織っているひともいて、技法が難しいだけに、センスの差が明瞭に表れ、

みなさん努力されています。

私が知るところで一番難しいのは、真っ平らに織ること。

花織と絽織のバランスが難しいのか、表面が波打った作品が多いのです。

そこはさすが、祝嶺恭子氏や多和田淑子氏の作品は、ビシッとしています。

花倉織といえば、透けているので盛夏用と思われがちですが、今は普通の生糸が使われていますので、

単衣の季節全般にお召し頂けると考えるべきです。帯をその季節に合う物にして、幅広い季節に

お召し頂くと楽しみも増えるという物です。

ちなみに南風原でも花倉織と同じ技法の織物が織られていますが、これは『南風原花絽織』と表示されています。

この作品は比較的濃い茶系で、白っぽい夏物の着物に良く合いそうですね。