この作者は『那覇伝統織物事業協同組合』となっています。

おそらくは、複数の組合員が力を合わせて制作したものなのでしょう。

それだけ、この手縞をはじめとする首里の絣着尺は制作に手間がかかる、ということです。

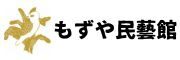

手縞というのは、簡単にいえば、格子の中に絣が配置された着物です。

そしてその格子にはムディ(杢糸)が使われ、全部で7色の色が使われていなければなりません。

もちろん、絣は手結絣です。

手結絣を説明すると長くなりますので別の機会にしましょう。

首里の絣は大きく分けて、この手縞、縞ぬ中(あやぬなか)、諸取切(むるどっちり)に分けられますが、大変手間暇、そして技術の必要な作品となります。

諸取切に至っては、ベテランの作家さんが一生に1反つくるかどうか。

作り出したら半年は他の制作がストップする、そんな感じです。

ですので、私は一時期、首里の絣を買い集めていました。

意識的に買い集めても、ほとんど出てこない。

それだけ希少な作品です。

さて、この手縞ですが、力強く出来てますね。

手縞といえば、一流の作家さんのものしか観ることがないのですが、この作品は素朴さが出ていて、非常に可能性を感じる作品となっています。

花織、ロートン織を真似る産地はあっても、技法から真似てこの手縞をつくった産地を私は未だ知りません。

いわば、割りに合わない作品なのです。

沖縄といえばどうしても花織などの組織織に目が行きがちですが、本当に価値のあるのは絣類だと私は感じています。

ぜひ、首里の絣を味わってみてください。