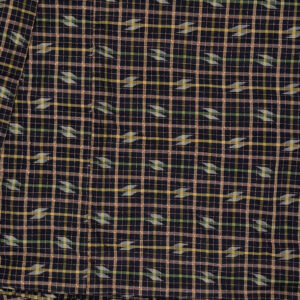

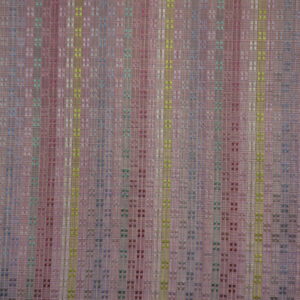

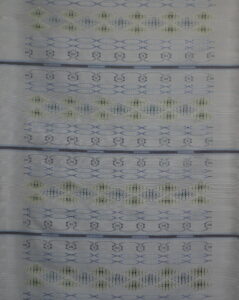

九寸の六通名古屋帯です。

和宇慶さんは一番よくお話して、いろんなものづくりをしてもらっている作家さんです。ある有名工房にに長いこといらして、そこを辞める時に言われた一言がきっかけでもう機をたたもうと思っていたところ、祝嶺恭子先生に相談されて、私との縁がつながったのでした。

その前から和宇慶さんは沖展の出品作品などで知っていて、良いの作るなぁ、と思っていたのです。ですから、祝嶺先生からご紹介頂いたときには、二つ返事で引き受けました。

和宇慶さんの良いところ、一番は美しい色だしですね。これは教えてできるものではなくその人に備わったものだと想います。その点で、少なくとも私の好みにはピッタリでした。作家さんによって得意な色、私は勝負色と呼んでいますが、それが違うのですが、和宇慶さんはそれを複数持っています。それを見抜いて注文するのがプロデューサーの腕です。

色と、もう一つは、もちろん、正確な技術です。どんなにセンスが良くてもしょっちゅう難を出すようでは作家としてはやっていけません。前にいた工房で鍛えられているのでしょう。そのへんは大変信頼のおける作家さんです。

独立されてすぐのことですが、洗濯(仕上げ)すると無地場に引っ掻いたような傷が出てくることがあって、洗濯屋に言っても対応してもらえないとの悩みがあったんですが、無地場に花織を入れることによって解決しました。ですから和宇慶さんの作品のすべて、無地場には花織が入っているはずです。

和宇慶さんの作品は所蔵数も多いので、他の作品でもエピソードをご紹介していきましょう。

さて、この作品ですが、和宇慶さんらしい透明感のある作品ですね。手花を上手に配置していて、決してしつこい感じになっていません。

和宇慶さんは植物染料を積極的に使用されます。琉球藍もやまあい工房さんから取れるはずで、良い手縞も織られています。ちなみにこの作品にはクチナシブルー液、えんじゅ液、カリヤスが使われています。

まだ若い作家さんなので、このようなちょっとライト感覚の作品も良いですね。